স্বামী মেধসানন্দ

গল্প গান হাসি

“কি হে দীপু, বাড়ি আছো নাকি’? বলে হাঁক পাড়তেন স্বামীজী”। স্মৃতিচারণা করছেন হেমলতা ঠাকুর। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র, দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী। ঠাকুরবাড়ির কুলবধূ। রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী।

শান্তিনিকেতনে পরবর্তীকালে ‘বড় মা’ বলে পরিচিতা।

“বাবা কি দরাজ গলা ছিল তার !…

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তো আদব-কায়দা মানা বাড়ি; কিন্তু স্বামীজী তো কোন আইন মানার লোক ছিলেন না। পাড়া কাঁপিয়ে ডাক। আমার স্বামীও শশব্যস্ত হয়ে উত্তর দিতেন; ‘যাই ভাই নরেন, যাই’। উনি ছিলেন আমার স্বামীর সহপাঠী। আমাদের বাড়ি আসতেন। তারপর বাইরের ঘরে অনর্গল গল্প ও গান এবং সশব্দ উচ্চহাস্য চলত স্বামীজীর”।

এমনই ছিল স্বামীজীর প্রাণমন হরণ উপস্থিতি, তিনি যখন চলে যেতেন, এক অপূর্ব চিত্রকল্প ব্যবহার করে হেমলতা দেবী লিখছেন, “মনে হতো যেন হাজার বাতির ঝাড়ের সবকটি প্রদীপ একসঙ্গে নিভে গেল”!

শাঁকচুন্নী কী কালো রে

“স্বামীজী, আমার পিছনে খুব লাগতেন”। স্বামীজীর সম্বন্ধে শৈশবের স্মৃতিচারণা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত এবং স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী সুপুরুষ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর আত্মীয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে তাঁদেরই স্নেহে পরিপালিতা ভবতারিনী দেবী।

“আমাকে স্বামীজী শাঁকচুন্নী বলে খেপাতেন। খুব কালো ছিলাম দেখতে। কুচকুচে কালো। ভাতের হাঁড়ির কালিকেও হার মানাত। কিন্তু তিনি যখন ‘কালো’ বলে খেপাতেন তখন ভীষণ রেগে যেতাম। তিনি এসেছেন শুনলে লুকিয়ে পড়তাম। কিন্তু ঠিক খুঁজে বের করতেন। আর নিজেই হাসতেন। আবার ভালওবাসতেন খুব। আমাকে কাছে ডেকে হাত ভর্তি করে জামরুল, পেয়ারা, কালোজাম দিতেন।

কি তার ভালবাসা! এখন যখন ভাবি, চোখ জলে ভরে যায়।

এক গ্লাস জল আমার হাতে তাঁর চাই-ই-চাই। আবার খেপানোর জন্য বলতেন, ‘তোর এই কালো হাতে জল খেতে আমার ঘেন্না করে’। সেজন্য জল চাইলে আমি দিতাম না। কিন্তু সে কথা শোনে কে! বলতেন, ‘দ্যাখ শাঁকচুন্নী, সাধুকে সেবা কর। সাধুকে জল খাওয়ালে গায়ের রঙ ফর্সা হয়। খাইয়ে দ্যাখ, তুই আমার মত ফর্সা হয়ে যাবি। ফর্সা যদি নাও হোস তবে ফুটফুটে শিবের মত বর নিশ্চয়ই পাবি। নে, এখন জল খাওয়া, পারিস তো এক ছিলিম তামাক খাওয়া’।

শেষ পর্যন্ত জল এনে দিতাম।

বিয়ের পরে যখন আমায় স্বামী বলছেন, ‘নরেন এসেছে, সুপারি কেটে দাও’।

আমি বলেছিলাম, ‘আমি পারব না। ও আমায় কালো মেয়ে বলেছে’। ছোট্ট মেয়ে। দুষ্টু মন। ‘ওই যে কালো মেয়ে’ বলেছে, সে কথাটা ঠিক মনে ছিল!

বিদেশ থেকে ফিরে এলেন স্বামীজী। বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ কিন্তু তখনো সেই নরেনই ছিলেন।

হঠাৎই একদিন আমাদের কাশীর বাড়ীতে এসে হাজির। সবাই তো একেবারে থ! সূর্যের মতো দেখতে, যেন আগুন জ্বলছে! যারা তাঁর সঙ্গে এসেছিল, তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা সব যাও। আমি আজ এখানে থাকব’। সবাই চলে গেল।

বললেন, ‘কই রে শাঁকচুন্নী!’ খুব জোরে জোরে কথা বলতেন। ‘আমাকে অভ্যর্থনা করলিনি!’ আমি তো কেঁদে ফেলেছি। পুরনো কথা মনে পড়ে গেল।

আমাকে কাঁদতে দেখে আমার দুখানা হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘আমি আজ এলাম, আর তুই এখন কাঁদবি! তবে আমি যাই। এখানে এলাম দুটো প্রান খুলে কথা বলব; আগের মত করে হাসব। তুই রেঁধে তোর ওই কালোহাত দিয়ে সাধুসেবা করবি। নে, সব ধরা-চূড়া খুলে শুলুম তোর মেঝেতে। আগে তো এক ছিলিম তামাক খাই, পরে অন্য কথা’।

এই বলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন কোথায় গেল আমার কান্না! খাবার ব্যবস্থা করতে ছুটোছুটি শুরু করলাম। আমি যেখানে রান্না বসিয়েছি, এসে বসলেন মাটিতেই। বললাম, ‘আসন দিই?’

বললেন, ‘না। রাখ তো আদিখ্যেতা। হ্যাঁরে শাঁকচুন্নী, শেষ পর্যন্ত তোর হাতের চচ্চড়ি খেতে এলাম রে! এত থাকতে তোর চচ্চড়ি বড়ি দিয়ে মনে পড়ে গেল। ওইটি রাঁধবি বুঝলি।‘

কে বলবে, এ আমেরিকা কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছে।

আমি যতই বলি, ‘ওপরে গিয়ে বস না।‘

বলেন, ‘সে কি রে, আমি কি তোর শ্বশুরঘরের লোক যে অমন করছিস? একটা গান করি। বাদ্যযন্ত্র কিছু আছে?’

আমি বললাম, ‘আমি কি ওসব নিয়ে এসেছি নাকি?’

‘তবে থালাটা দে।‘

থালা বাজিয়েই একটা গান ধরলেন। সে যে কি মধু! কান ভরে আছে এখনো।

গান ধরেছেন – ‘শ্যামা মা কে আমার কালো রে,

কালো রূপে দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলো রে!’

আর কী হাসি! বাবা! কী আনন্দই না ঝরে পড়ছে। আমি তো রাঁধছি, ওই গান শুনে উঠে পালাচ্ছি। তখন বললেন, ‘তবে অন্য গান শোন। ঠাকুরকে যে গানে মুগ্ধ করেছিলাম সেই প্রথম দিনের গানটা করি’।

‘মন চল নিজ নিকেতনে!

সংসার – বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে’।

একটার পর একটা গান গেয়ে চললেন।

ঈশ্বরের জন্য কান্না

রান্না হলো, স্নান করতে বললাম।

নিচে গিয়ে নিজেই কুয়ো থেকে জল তুলে বেশ করে স্নান সারলেন।

‘শাঁকচুন্নী, দে এবারে, সামনে বস, সাধুসেবা কর। চচ্চড়ি দে। ছোলার ডাল মোটা করে রেঁধেছিস। বাহ, তোর তবে মনে আছে আমি কি চাই’।

আর মুখে দক্ষিনেশ্বরের কাহিনী। ঠাকুর কেমন করে গাইতেন, নাচতেন, আবার রেগে গিয়ে বকতেন, তারপরই হাত ভর্তি প্রসাদ দিতেন – এইসব।

তারপর মেঝেতে শুয়ে ঘুম।

বললেন ‘ডাকিস নি’।

লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেলে উঠে বললেন, ‘ওরে শাঁকচুন্নী, অনেক বছর এমন ঘুম ঘুমোইনি’।

সন্ধ্যা কাটিয়ে চলে গেলেন। আমি দুচোখে ওঁর পথ চেয়ে রইলাম।

বললেন, ‘একদম মন খারাপ করবিনি। তোর কিসের দুঃখ!

তোর ভাবনা তিনি, তাঁর ভাবনা তুই।

ঠাকুর তোর পা ছড়িয়ে কান্না ভালোবাসতেন, তোকে খেপিয়ে কাঁদাতেন, আজো তাই। তুই পা ছড়িয়ে বসে কাঁদিস।

দক্ষিনেশ্বরে ছোটবেলায় কাঁদতিস তোর নিজের জন্য, এখন কাঁদিস তাঁর জন্য। নিজের কান্না আর্তনাদ, ঈশ্বরের জন্য কান্না তাঁর গুণকীর্তন”।

আনন্দময় স্বামীজী, রসিক স্বামীজী, প্রেমিক স্বামীজীর এরকম কত না ছবি তাঁর জীবনীর এ্যালবামে ধরা আছে যা দেখতে দেখতে কখনও হাসতে হয়, কখনও কাঁদতে হয়, কখনও বা ভাবতে হয়। পাশ্চাত্ত্যের ধর্মযাজকদের সম্বন্ধে ইমেজ যে তারা গম্ভীরাত্মা। স্বামীজী একেবারেই তার বিপরীত। তাঁর হাসির, রসিকতার যেন বিরাম নেই। ‘প্রান অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি’র তিনি এক সার্থক উদাহরন। এক পাশ্চাত্ত্যবাসীর বিস্মিত প্রশ্ন, ‘স্বামীজী আপনি কি কখনও সিরিয়াস হন না?’ গম্ভীর হয়ে স্বামীজীর চটজলদি জবাব, ‘হই বই কি, যখন পেট কামড়ায়’। বলেই আবার হাসি।

আমেরিকা-ইউরোপের সাধারণ মানুষদের, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আজগুবি সব ধারণা যখনই সুযোগ এসেছে স্বামীজী তীব্র পরিহাস করে সেসব নস্যাৎ করেছেন। কয়েকটা নমুনা।

একজনের প্রশ্ন ‘স্বামীজী আমি শুনেছি ভারতে শিশুদের নদিতে ফেলে দেওয়া হয়’।

স্বামীজীর জবাব ‘ঠিক। শৈশবে আমাকেও ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি এমনই মোটা ছিলাম যে কুমির আমাকে খেতে পারেনি’।

আর একবার একজন মহিলা শ্রোতার প্রশ্ন, ‘ভারতে তো বেছে বেছে মেয়েদের গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় শুনেছি’। স্বামীজীর চটজলদি জবাব ‘ম্যডাম, আপনি ঠিকই শুনেছেন। সেই জন্যেই তো সেদেশে এখন প্রসবের দায়িত্ব পুরুষরাই নিয়েছে।‘

কখনও বা তাঁর পরিহাসপূর্ণ জবাবে এমন গভীরতা থাকত যে বুঝতে গেলে যথেষ্ট ভাবতে হত। ভ্রমণকালে স্বামীজী কখনও স্টীমার বা ট্রেন ধরার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করতেন না। ফলে গাড়ি ফেল করার ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটত। এ নিয়ে তাঁর পাশ্চাত্ত্যে ভ্রমণসঙ্গীরা কখন কখন অনুয়োগ করতেন ‘Indians have no sense of time.’

স্বামীজীর উত্তর, ‘Because we live in eternity. All time belongs to us’.

জি সির সাথে ফলস টক

স্বামীজীর পরিহাস যে সব সময় মজার মজার উত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়, ‘প্রাক্টিকাল জোকসেও’ তিনি ছিলেন সিদ্ধ।

বেলুড় মঠের ঘটনা। জোসেফিন ম্যাকলাউড তাঁর পাশ্চাত্ত্যের অনুরাগিনীদের মধ্যে অন্যতম। স্বামীজী তাকে আদর করে ‘জো’ বলে ডাকতেন। মর্যাদাপূর্ণ তাঁর আচার-আচরন। এটিকেট সম্বন্ধে সদা সচেতন। স্বামীজীর একবার ইচ্ছে হল তাকে নিয়ে মজা করার। স্বামী সুবোধানন্দকে তাঁর সরলতা ও অল্পবয়স্কতার জন্য, গুরুভাই হলেও স্বামীজী তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন। স্বামীজী তাকে একদিন ডেকে বললেন, ‘খোকা, তুই এই খাবারটা ‘জো’ কে দিয়ে আয়। সে তোকে নিশ্চয়ই ‘Thank You’ বলবে। তুই তাঁর উত্তরে ‘Don’t care’ বলে চলে আসবি’। এ একেবারেই এটিকেট বিরুদ্ধ ব্যবহার। সরল সুবোধানন্দ এসব কিছু সন্দেহ না করেই স্বামীজীর আদেশ পালন করে জিনিসটা জোসেফিনকে দিয়েছেন; জোসেফিনও যথারীতি ‘Thank you’ বলেছেন। সুবোধানন্দজীও স্বামীজীর শেখানো কথা ‘Don’t care’বলে সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফিরেছেন।

দেখতে না দেখতে স্বামীজী ঠিক যেমনটি আন্দাজ করেছিলেন, জো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে স্বামীজীর কাছে এসে রেগে ফেটে পড়েছেন, ‘What right has this lad to humiliate me!’

জোর সেই রাগত মূর্তি দেখে স্বামীজীর কি হাসি!

আর একটি ঘটনা। গিরীশবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর কথা চলছে। স্বামীজী একসময় বললেন, ‘দেখ জি, সি,’ – স্বামীজী গিরীশবাবুকে ‘জি সি’ বলে ডাকতেন – ‘তুমি যাই বল, সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সেই বিরাট পূর্ণব্রহ্ম কখনো আসতে পারেন না’। গিরিশচন্দ্র বললেন, ‘হ্যাঁ হয়, কেন হবে না?’ তর্ক শুরু হলো, কেউই নিজের মত ছাড়তে রাজি নন। ক্রমে বিতর্ক উচ্চগ্রামে উঠল। দুজনই আসাধারণ ধীসম্পন্ন, পণ্ডিত এবং বাকযুদ্ধে নিপুণ।

স্বামীজী শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু গিরীশচন্দ্র ক্রমেই উত্তেজিত। বহুক্ষণ কেটে গেল। গিরীশচন্দ্র আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না; স্বামীজীও গিরীশচন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত করে তুলছেন। শেষে গিরীশচন্দ্র চিৎকার করে মাটিতে হাত চাপড়ে বলে উঠলেন : ‘হ্যাঁরে শালা এসেছে, আমি দেখেছি’।

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন। দোতলা থেকে সিঁড়িতে নামার সময় স্বামীজী সঙ্গী বাবুরাম মহারাজকে বলছেন, ‘জি সি-র সাথে দুটো false talk করা গেল। আমার গুরুর এমন একজন শিষ্য আছে, যাকে বিশ্বাসের অতল পাহাড় থেকে কেউ নামাতে পারবে না’।

মূর্তিমান প্রেম

আর স্বামীজীর ভালোবাসা, তার কি তুলনা আছে? সাগরের উপমা সাগর। আকাশের উপমা আকাশ। তেমনি স্বামীজীর ভালোবাসার উপমা স্বামীজীর ভালোবাসা। ভালোবাসার আকর্ষণেই তাঁর জন্ম। ভালোবাসাতেই তাঁর স্থিতি।

ভালোবাসার আকর্ষণেই তাঁর দেহধারণ থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত শুধু দিয়ে যাওয়া।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মন্তব্য করেছেন, ‘স্বামীজীর ছিল সব প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ। আমরা তাতে দাগ বুলাচ্ছি মাত্র, তাও হয়ে উঠছে না’।

সেবক কানাই মহারাজ স্বামীজীর সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে, তাঁর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্বামীজী দীর্ঘক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থেকেছেন যাতে ক্লান্ত সেবকের ঘুম না ভাঙ্গে। স্বামীজীর শিষ্য অচলানন্দজী লিখছেন ‘স্বামীজী যখন তাঁর শিষ্যদের ‘বাবা’ ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন তখন যে কি আনন্দ হতো তা বলে বোঝানো যাবে না’। স্বামীজীর ভালোবাসার সংস্পর্শে অল্পক্ষনের জন্যেও যাঁরা এসেছেন তাঁরা আর কখনও তা ভুলতে পারেন নি, বর্ণনা করতে পারেন নি তার গভীরতা।

তাঁর ভালবাসায় পাত্র-অপাত্রের, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না তার পরিমানের হিসেব নিকেশ, না ছিল তথাকথিত উচিত–অনুচিতের বিচার।

বেলুড় মঠে এক মাতাল মাঝে মাঝে আসত ও নাচগান করত। তাকে ‘জয়মাকালী’ বলে ডাকা হত। একদিন মঠে স্বামীজী তাঁর দোতলার ঘরে আছেন এমন সময় হঠাত জয়মাকালীর আবির্ভাব। তারপর নেচে-গেয়ে সে সবাইকে খুব করে হাসিয়ে চলে গেল। স্বামীজী তাঁর নিজের ঘরে থাকলেও মঠে কোথায় কি হচ্ছে সব টের পেতেন। একটু পরে খোঁজ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘যে তোদের এত আনন্দ দিয়ে গেল, তাকে কি দিলি?’

যখন বলা হল তাকে চার আনা দেওয়া হয়েছে ( তখনকার দিনে চার আনা এখনকার অনেক টাকার সমান) তখন স্বামীজী রেগে গিয়ে বললেন ‘কি, যে লোকটা লাখ টাকার আনন্দ দিয়ে গেল তাকে মাত্র চার আনা দিয়েছিস?’ তারপর এক টাকা দিয়ে বললেন ‘যা লোকটাকে এই টাকাটা দিয়ে আয়, আর ভাল করে ‘খেতে’ বলিস।’ স্বামীজীকে মাতালকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দিতে দেখে সাধুরা অবাক।

স্বামীজীর শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করছেন : “এক বার ট্রেনে যাচ্ছেন। একটি স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কানাই মহারাজ (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রয় করছে। স্বামীজী যে কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, তার সামনে বার বার আনাগোনা করছে। অমনি স্বামীজী ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, ‘ছোলাসেদ্ধ খেলে বেশ হয়! বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস! ’ স্বামীজীর মনোভাব বুঝে ব্রহ্মচারী তাকে ডেকে একটি ঠোঙা নিলেন। জিনিসটির দাম হয়ত এক পয়সা; কিন্তু স্বামীজী তাকে কিছু সাহায়্য দিতে চান বুঝে ব্রহ্মচারী তাঁকে দিলেন একটি সিকি। স্বামীজী তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিরে! কত দিলি?’ ব্রহ্মচারী বললেন ‘চার আনা।’ তিনি বলে উঠলেন, ‘ওরে, ওতে ওর কি হবে? দে, একটা টাকা দিয়ে দে। ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে।’ একটু পরে বললেন, ‘আহা! আজ বোধহয় বেশি কিছু হয়নি। তাই দেখছিস না, ফার্স্ট, সেকেন্ড ক্লাসের সামনে ফেরি করছে।’

ছোলা অবশ্য কেনাই হলো, ওই পর্যন্ত! দাঁতেও কাটলেন না।

ওইটুকু ছিল তার বিশেষত্ব। যখন যা ভাবতেন, তার অনেক গভীর পর্যন্ত ভাবতেন। আমরা দেখি জিনিসটার দাম কত হওয়া উচিত। এক পয়সা কি দু পয়সা। আচ্ছা এক আনা দিয়ে দাও। তার জায়গায় চার আনা দিলে যথেষ্ট হল বলে মনে করি। কিন্তু স্বামীজী ভাবছেন, আহা ! তার কত অভাব, কত পোষ্য! অন্তত একটি দিনের জন্য তারা সকলে খেতে পাক। তাঁর প্রানের ‘এই আহা!’ তাঁকে যে কতদূর ব্যথিত, পীড়িত করে তুলত তা তাঁর সেবকরাই জানেতেন। ”

তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা

এ কথা সত্য যে সাধারণভাবে স্বামীজী সকলের সাথে সদয়ভাবে ব্যবহার করতেন – উত্তেজিত হওয়ার কারণ থাকলেও সাধারনতঃ উত্তেজিত হতেন না। কিন্তু নিজের গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের সঙ্গে ব্যবহারে (দেশি ও বিদেশী উভয়ক্ষেত্রেই) সে কথা মেনে চলতেন না। প্রয়োজনে অত্যন্ত কঠোরভাব ধারন করতেন। তা করতেন তাঁদের সংশোধনের জন্য, তাঁদেরই মঙ্গলসাধনের জন্য। তাঁর প্রেমে তাই আঘাত ছিল কিন্তু অবহেলা ছিল না। আবার বলতেন, ‘আমি যাকে যত ভালোবাসি, তাকে তত বকি’।

আমেরিকায় থাকাকালীন বিশেষতঃ মহিলারা কেউ কেউ প্রায়শঃই প্রতিকুল আবস্থার ও কঠোর জীবনযাপনের মধ্যে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিস এলেন ওয়াল্ডো। এলেন প্রতিদিন বহুদূর থেকে এসে তাঁর রান্না বান্না ও গৃহস্থালির কাজ করতেন। তারপর বক্তৃতার ব্যবস্থাদি করা, নোট লেখা ইত্যাদি করতেন। একদিন স্বামীজী দেখছেন এলেন একটা ঘরে বসে নিঃশ্বব্দে কাঁদছেন। স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি হয়েছে এলেন কাঁদছ কেন?’ এলেন বললেন, ‘আমার মনে হয় আমি কিছুতেই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না। অন্য কেউ বিরক্ত করলেও আপনি আমাকেই বকেন।’ সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলে উঠলেন, ‘অন্য লোকেদের বকবো কি করে? আমি তো তাঁদের ভাল করে চিনি না। আর অদের কিছু বলতে পারি না বলেই তো তোমায় এতো বকাবকি করি। তা যদি নিজের জনকেই বকতে না পারি, তা আর কাকে বকবো বলো?’

এই ঘটনার পর থেকে মিস ওয়াল্ডো স্বামীজীর একটু বকুনি খাওয়ার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই তিরস্কারই স্বামীজীর ভালবাসার প্রকাশ।

তিরস্কারে মৌলিকত্ব

স্বামী আচলানন্দ লিখেছেন, ‘স্বামীজী যখন প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করতেন তখন তাঁর মধ্যে এক মাধুর্য্য থাকত’ যদিও তা বকুনি শোনা মানুষের হৃদয়ঙ্গম করা সব সময় সহজ ছিল না। যেমন সব ব্যাপারেই স্বামীজী মৌলিক তাঁর বকুনির ভাষাও ছিল একেবারে মৌলিক। একটা নমুনা দেওয়া যাক। ’

শুদ্ধানন্দজী স্বামীজীর সুপণ্ডিত শিষ্য ছিলেন এবং স্বামীজীর ইংরাজি রচনা অধিকাংশ বঙ্গানুবাদ করেছেন। স্বামীজী রেগে গেলে তাঁকে বকতেন এই বলে ‘তোর ঐ ঝাঁ চকচকে মাথায় (মুণ্ডিত মস্তকে) বরিশালের সুপুরি (আকারে বড়?) রেখে খড়ম দিয়ে ভাঙবো। ’

কিন্তু তিরস্কার করার পরে যখনই মনে হয়েছে বা দেখেছেন তিরস্কৃত মানুষটি কষ্ট পেয়েছেন, তখনই তাঁর একেবারে অন্য ভাব।

সেবক কানাই মহারাজকে তাঁর কোন একটি ভুলের জন্য স্বামীজী কানমলা দিয়েছেন। তারপর হটাৎ দেখতে পেলেন কানাই মহারাজ লুকিয়ে নিশঃব্দে কাঁদছেন। স্বামীজী কানাই মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘বাবা কানাই, দেখতে পেয়েছি, আর কেঁদো না বাবা ।’

তুমি যে আমাদের মাথার মণি

তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে – যদিও তাঁর বয়শ চল্লিশও ছোঁয়নি – যখন পাশ্চাত্ত্যে প্রচারজনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অনিয়মে, খাদ্য – বাসস্থানেরও অনিশ্চয়তার ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেছে, প্রায়শই অসুস্থতায় ভুগছেন অথচ স্বধামে প্রত্যাবর্তনের আগে, সীমিত সময়ের মধ্যে, গুরুর অর্পিত দায়িত্বস্বরুপ তাঁর মিশনকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি এবং ক্রোধের প্রকাশের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত, যদিও তার জন্য নিজেও কষ্ট কম পেতেন না।

একবার বেলুড় মঠে গঙ্গার উপর ঘাট নির্মাণকে উপলক্ষ করে স্বামীজী রাজামহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) প্রচণ্ড গালাগাল করেছেন – যদিও সে ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দজীর বিশেষ দোষ ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মানন্দজী প্রাণপ্রিয় স্বামীজীর অসুস্থ শরীরের কথা ভেবে, স্বামীজীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে শুনে গেলেন। একটু পরেই স্বামীজীর মনে হয়েছে ‘রাজা’ কে এতখানি বকা ভাল হয় নি। তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি – যিনি ঘাটের কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন- তাঁকে ডেকে বললেন, ‘দ্যাখ তো রাজা কি করছে?’ বিজ্ঞান মহারাজ গিয়ে দেখেন রাজা মহারাজের দরজা জানালা বন্ধ। ফিরে এসে স্বামীজীকে সে কথা বলতে স্বামীজী ধমক দিয়ে বললেন, ‘তোকে বললাম দেখে আসতে রাজা কি করছে, আর তুই বলছিস কি না ঘরের দরজা জানালা বন্ধ।’ তখন বিজ্ঞান মহারাজ আবার গিয়ে রাজা মহারাজের ভেজান দরজা আস্তে আস্তে খুলে দেখেন রাজা মহারাজ কাঁদছেন। দেখে বিজ্ঞান মহারাজ খুব অনুতপ্ত হয়ে বললেন, ‘ মহারাজ আমার জন্যেই আপনাকে বকুনি শুনতে হল।’ রাজামহারাজ বললেন, ‘ভাই, আমাকে তো বকেইছেন- আমার পিতৃপুরুষকেও ছাড়েন নি -।’

যাহোক বিজ্ঞান মহারাজ ফিরে গিয়ে স্বামীজীকে যেই বলেছেন রাজা মহারাজ ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদছিলেন, স্বামীজী ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে রাজামহারাজকে জরিয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, ‘ভাই রাজা, তুই আমাকে ক্ষমা কর। অসুখ বিসুখে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি তোদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নই। মঠ ছেড়ে আমি হিমালয়ে চলে যাব। ’ স্বামীজীর এই ভাব দেখে রাজা মহারাজ অবাক হয়ে কান্না থামিয়ে স্বামীজীকে প্রবোধ দিচ্ছেন আর বলছেন, ‘তুমি চলে গেলে আমরা কাকে নিয়ে এখানে থাকব। তুমি যে আমাদের মাথার মণি।’

শুধু যে গুরুভাই ও শিষ্য-ভক্তদের প্রতি তার ভালবাসা প্রগাড় ছিল তাই নয়, অসহায়-নিপীড়িত-পাপীতাপীর প্রতি তা পূর্ণবেগে ধাবিত হত। শুদ্ধানন্দজী লিখছেন, স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে যখন একবার বলছিলেন ‘মহাপাপীকেও ঘৃণা করা চলবে না’, তখন তাঁর মুখচোখে এমন দিব্য ও সুগভীর ভালবাসা ফুটে উঠেছিল যে তিনি কখনও তা বিস্মৃত হতে পারেন নি।

দেশাত্মবোধ

দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা তো সর্বজনবিদিত। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ‘বিবেকানন্দর রচনাবলী পাঠের পর দেশের প্রতি আমার ভালবাসা শতগুণে বর্ধিত হয়েছিল।’ কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম, সাধারণ দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেম থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। অখন্ডানন্দজী সুন্দর করে তা ব্যাখ্যা করেছেন ‘স্বামীজীর দেশপ্রেম অত সোজা নয়। এ patriotism নয় – দেশাত্মবোধ’।

সাধারন লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ, তাই দেহের সেবা যত্নে বিভোর। তেমনই স্বামীজীর হচ্ছে দেশাত্মবোধ – তাই সারা দেশের সুখ দুঃখ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে তাঁর চিন্তা।

ইতিহাসে দেশপ্রেমের অনেক উদাহরণ থাকলেও দেশাত্মবোধের উদাহরণ খুবই বিরল। কিন্তু দেশের মানুষ, দেশের উন্নয়ন নিয়েই কেবল মাত্র তাঁর চিন্তা ছিল না। তা ভাল হলেও এক বিচারে তা মায়ার অন্তর্গত। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন যে ‘শুধু নিজের পরিবারের, নিজের ধর্ম, নিজের দেশকে ভালোবাসা মায়ার অন্তর্গত’।

বিশ্বাত্মবোধ

অখণ্ডানন্দজী সেই জন্য এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন –‘দেশাত্মবোধ তাঁর শেষ নয়, এর পরও আছে বিশ্বাত্মবোধ। জগতের সকল জীবের জন্য চিন্তা – তাঁদের ভক্তিমুক্তি কি করে হবে সেও তাঁর চিন্তা; সবার মুক্তি না হলে তাঁর মুক্তি নেই।’ সমস্ত দেশের মানুষের সুখ দুঃখে, তাঁর সুখ দুঃখ বোধ।

‘একদিন বেলুড় মঠে রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।’ বলছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী। (স্বামীজী) বারান্দায় পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি স্বামীজী আপনার ঘুম হচ্ছে না?’ স্বামীজী বললেন ‘দ্যাখ পেসন, (পেসন – হরিপ্রসন্ন – বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম) আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগলো, আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মনে হয় কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।

স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি একটা দুর্ঘটনা হল আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙ্গে গেল – এটা কি সম্ভব! এরকম চিন্তা করে মনে মনে হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য ! পরদিন সকালে, খবরের কাগজে দেখি গত রাত্রে দুটোর সময়, ফিজির কাছে একটি দ্বীপে অগ্ন্যূৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে, অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে।

খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সিস্মোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপের যন্ত্র) চেয়েও স্বামীজীর nervous system more responsive to human miseries.’

পশুপক্ষীদের প্রতি ভালোবাসাও কি স্বামীজীর কম ছিল? স্বামীজীর শরীর যখন বিশেষ অসুস্থ অথচ তাঁর উচ্চ্ আধ্যাত্মিক চিন্তার বিরাম নেই, বিশেষতঃ অমরনাথ তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে যা তাঁর দুর্বল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, তখন ডাক্তাররা তাঁর গুরুভাইদের পরামর্শ দিলেন, ‘কিছু জীবজন্তু পুষুন, তাহলে স্বামীজীর মন তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।’

তদনুযায়ী মঠে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, কুকুর পোষা হতে থাকল। স্বামীজী তাদের এক একটা নামও দিয়েছিলেন। কখন কখন কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করে হাতে লাঠি নিয়ে রাখাল সেজে তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। কখনও বা পরম মমতায় তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন। আর তারাও তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত।

আমি উন্মাদের মত ভালবাসি

আমাদের হৃদয়েও ভালোবাসা আছে, আমরাও ভালোবেসে থাকি। স্বামীজীর ভালবাসা ও আমাদের ভালবাসায় পার্থক্য কোথায়?

আমরা স্বরূপতঃ মুক্ত। কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে নিজেরাও বাঁধা পড়ি, অন্যদেরও বেঁধে ফেলি। দেহধারী হলেও আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। কিন্তু ভালোবাসা আমাদের দেহ-মনে আবদ্ধ থাকে, আত্মার দিকে প্রসারিত হয় না। আমরা অনন্ত, ভালোবাসাও অনন্ত। কিন্তু সীমিত কয়েকজনকে ভালবেসেই আমাদের ভালোবাসা যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। আমরা পূর্ণ, কিন্তু চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভালোবাসাকে খণ্ডিত করে। আমাদের ভালোবাসা জোয়ার দিয়ে শুরু হয়, ধীরে ধীরে তাতে ধরে ভাটার টান। ফলতঃ সাধারণ ভালোবাসা মোহগ্রস্ত, মোহমুক্ত নয়। তা আমাদের বন্ধন করে, মুক্ত করে না, সঙ্কীর্ণ করে উদার করে না। তাতে আছে আনন্দ-নিরানন্দের দোলাচল। নেই নিত্যানন্দ, নেই প্রশান্তি। এর কারন নিজেদের অসীম, অনন্ত, আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। কিন্তু স্বামীজীর এবং তাঁর মত উপলব্ধিবান পুরুষের ঐরূপ অজ্ঞতা না থাকায় তাঁদের ভালোবাসা শুদ্ধ, মুক্ত, অসীম ও অনন্ত। স্বামীজী বলেছিলেন ‘আমি উন্মাদের মত ভালোবাসি। কিন্তু প্রয়োজন হলে আমার হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ফেলতে পারি’। যাঁরা স্বামীজীর সংস্পর্শে কোন-না-কোন ভাবে এসে পড়েছিলেন, তাঁরা শুধু যে তা ভুলতে পারেননি তা নয়, তাঁর ভালোবাসার স্মৃতি তাঁদের চেতনার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে জীবনের সুখদুঃখময় চলার পথে তাঁদের সঞ্জীবিত করতো। এমনই ছিল স্বামীজীর দিব্য ভালোবাসার প্রকৃতি ও প্রভাব।

জানি তুমি মঙ্গলময়

স্বামীজীর ভালোবাসা শুধু দিব্য ছিল না – তাঁর মধ্যে ছিল ভালোবাসার পাত্রের প্রতি-সে ব্যক্তি হোক, জাতি হোক, কি সমগ্র মানবসমাজ হোক-সুগভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যানেচ্ছা। কিন্তু কল্যানেচ্ছা থাকলেই হয় না। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকা দরকার। যিনি একাধারে তাঁর ইষ্ট ও গুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ও তাঁর নিজের পূর্বজন্মের ও ইহজন্মের সাধনলব্ধ শক্তিতে তিনি শক্তিমান ছিলেন। ফলে তাঁর কল্যান করার শক্তিও ছিল, সামর্থ্যও ছিল। এরই পরিমাণস্বরূপ তাঁর ভালবাসা দিকে দিকে কল্যানস্রোতে প্রবাহিত হয়ে ব্যক্তিমানুষের, ভারতের, আমেরিকার ও ইউরোপের তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলসাধন করেছে এবং করছেও।

তাঁর জয়ে মনে হয়েছিল আমারই জয়

আমরা এতক্ষণ প্রধানতঃ স্বামীজীর আনন্দময়তা ও ভালোবাসার কথা বলে এসেছি। তাঁর পাণ্ডিত্য, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, লোকশিক্ষক হিসেবে ভুমিকা এবং আরও কত উল্লেখযোগ্য দিক আছে। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দেশের ও বিদেশের বহু খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, প্রথিতযশা অধ্যাপক, বিদগ্ধ ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকার, আলোচনা, বিতর্কের যেটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তা থেকে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণা করেছেন আমেরিকার মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে। ঘটনাটি ১৮৯৩ সালে। মার্থা তখন অষ্টাদশি তরুণী। একটি কলেজের ছাত্রী। ফিঙ্কে এবং আরও কয়েকজন ছাত্রী যে বাড়িতে থাকতেন, বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সেখানে স্বামীজী দু-তিন দিন ছিলেন। ফিঙ্কে লিখেছেন, “স্বামীজীর বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সেদিন আমাদের সেই গৃহে গণ্যমান্য অনেকেই এসেছিলেন। তাদের মধ্যে যেমন আমাদের কলেজের প্রেসিডেন্ট, দর্শন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য বিষয়ের আরও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন,তেমনি ছিলেন নরদ্যাম্পটন-এর গির্জাগুলির বেশ কিছু ধর্মযাজক এবং একজন প্রখ্যাত লেখক । কথাবার্তা শুরু হলো আর আমরা মেয়েরা ঘরের এক কোনে চুপটি করে বসে সাগ্রহে তাঁদের সেই আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলাম । ঐ আলোচনার খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল খ্রীষ্টধর্ম এবং কেন খাঁটি ধর্ম বলতে একমাত্র খ্রীষ্টধর্মকেই বোঝায় । আলোচনার বিষয়বস্তু যে স্বামীজী ঠিক করেছিলেন তা নয়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব তিনি একা আর তাঁর মুখোমুখি কালো কোট-পরিহিত, কতকটা যেন রুক্ষস্বভাব কয়েকজন ভদ্রলোক এক সারিতে উপবিষ্ট । মনে হচ্ছিল, স্বামীজীকে যেন তাঁরা তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। বাস্তবিক, এ এক অসম যুদ্ধ । কারন আমাদের দেশের চিন্তাবিদদের বাইবেল কণ্ঠস্থ থাকতে পারে, তাঁরা সকলেই ইউরোপীয় দর্শন, কাব্য এবং সমালোচনা সাহিত্যে যথেষ্ট পারঙ্গম হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এটা কি করে আশা করলেন, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে বিতর্কে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবেন? আমরা কেউই ভাবিনি স্বামীজী তাঁর নিজের শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও এই প্রতিপ্রক্ষদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন। কিন্তু আমাদের ভয়-ভাবনা, বিচার নস্যাৎ করে দিয়ে সেদিন যা ঘটলো তার প্রতিক্রিয়া আমার একান্ত ব্যাক্তিগত হলেও, আমার এমন ক্ষমতা নেই তার তীব্রতাকে এতটুকু বাড়িয়ে বলি।

বাইবেলের উদ্ধৄতির উত্তরে স্বামীজীর বাইবেল থেকেই আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত উদ্ধৄতি দিতে লাগলেন । আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি শুধু বাইবেলের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, ইংরেজ দার্শনিক ও লেখকদের ধর্মবিষয়ক রচনা থেকেও অনর্গল উদ্ধৄতি দিলেন । ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টমাস গ্রে-র (তাঁর বিখ্যাত ‘এলিজি’ থেকে নয়) পঙক্তিগুলি তিনি এমন স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করছিলেন যে মনে হচ্ছিল ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ।

আচ্ছা তর্কযুদ্ধে স্বদেশের মানুষ আমার সহানুভুতি পেলেন না, পেলেন স্বামীজী- এটা কি ক’রে সম্ভব হলো ? আমার স্বামীজী যখন ধর্মকে সঙ্কীর্ণতার গন্ডি থেকে মুক্ত করে তার বৃত্তটিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করে দিলেন যাতে সমগ্র মানবসমাজ তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তখন বদ্ধ ঘরের মধ্যে যে মুক্তির হাওয়া বয়ে গেল তাতেই বা কেন আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম ? আমি কি তাঁর বাণীর মধ্যে আমার আকুল ইচ্ছার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েই অমন উল্লসিত হয়েছিলাম, নাকি তাঁর ব্যাক্তিত্ব অমোঘ আকর্ষণেই অমনটি করেছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই । শুধু এইটুকু জানি, তাঁর জয়ে মনে হয়েছিল-এ যেন আমারও জয়”।

সত্যের নবদিগন্ত

পৃথিবীতে বিতর্কের ইতিহাস সুপ্রাচীন । ভারতবর্ষের শাস্ত্র নিয়ে বিদগ্ধ ঋষি, সন্ন্যাসী, পণ্ডিতদের মধ্যে এককালে বিতর্ক বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । পরবর্তী যুগে তাকে ‘শাস্ত্রার্থ’ বলে অভিহিত করা হত । উপনিষদের যুগে যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও হিন্দু কর্মিকান্ডীদের সঙ্গে শংকরাচার্যের বিচার, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের সঙ্গে স্বামী প্রকাশানন্দের বিচার, আধুনিককালে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে কাশীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তথা পণ্ডিতদের বিচার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ ধরনের বিতর্কে পুর্ব শর্তয়ানুযায়ী পরাজিত পক্ষের, বিজয়ী পক্ষের মত গ্রহণ, এমনকি পরাজিত পক্ষ্যের অগ্নিতে প্রবেশের ঘটনাও বিরল নয় । সব সময় তা না ঘটলেও, বিতর্কের অবসানে যে পরাজিত পক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজয়ের বেদনা এবং বিজয়ী পক্ষ বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরতেন তা বেশ কল্পনা করা যায় । কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটতো অন্যরূপ । দেশে হোক বিদেশে হোক তাঁর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিতরা আত্মগ্লানি অনুভব করতেন না। বরং তাঁরা মনে করতেন স্বামীজীর সঙ্গে তর্কে, সত্যের নব দিগন্ত তাঁদের কাছে উন্মোচিত, যার সম্বন্ধে তাঁরা এতকাল অবহিত ছিলেন না । কারণ স্বামীজীর উদ্দেশ্য থাকতো বিতর্কে জয়লাভ করে আত্মগৌরবে স্ফীত হওয়া নয় , উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে প্রতিপক্ষের চিন্তাধারা অনুধাবন করে তাকে সত্য দর্শন করানো,তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করা, এবং তিনি তা করতেন প্রতিপক্ষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি থেকে। এই জন্যই দেখা যায় তাঁর প্রতিপক্ষ বিজিত হলেও স্বামীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা,ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে ফিরতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাঁর অনুগত ভক্ত ও শিষ্যও হয়েছিলেন । তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পণ্ডিত সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার,যাঁর কথা আমরা পরে বলবো ।

পর তত্ত্বে সদালীন

সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি,শিবাংশে যাঁর জন্ম,নির্বিকল্প সমাধিবান পুরুষ সেই স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করার চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে বাতুলতা। সে সম্বন্ধে মাত্র যে দুজনের যথার্থ ধারণা ছিল তারা হলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী। আর সেই কারণেই শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামীজী কে, যিনি তখন মাত্র নবীন যুবক, শুধু স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন তাই নয়, অন্যের চোখে বিসদৃশ হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন ও তদনুরূপ আচরণও করতেন। এ প্রসঙ্গে গিরীশচন্দ্রের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, ” মহামায়া অন্য সমস্ত জীবকে তাঁর মায়া দিয়ে বাঁধতে পারলেও দুজনকে কখনো বাঁধতে পারেননি। তাঁদের একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (অপর জন গৃহী ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয় ) । মহামায়া বিবেকানন্দ কে যতই মায়ার রজ্জু দিয়ে বাঁধতে যান, বিবেকানন্দ ততই বড়ো হতে থাকেন । ফলে বিবেকানন্দ কে বাঁধবার মতো যথেষ্ট রজ্জুর মহামায়ার অভাব হয়েছিল।” স্বামীজীর নিজের অনন্ত সত্ত্বার উপলব্ধি এবং সে সম্বন্ধে সদা সচেতনতা গিরীশচন্দ্রের পূর্বোক্ত উক্তির লক্ষ্য। সারদানন্দজী তাই স্বামীজীর প্রণাম মন্ত্রে লিখেছেন,তিনি “পর তত্ত্বে সদা লীন “।

দেবত্বের বিকাশসাধন

স্বামীজী শুধু নিজের সচ্চিদানন্দ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তাই নয়,সমস্ত জীবের ঐশী সত্তা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতেন। সেই জন্য তাঁর উক্তি,”বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর“, বা “দরিদ্রনারায়ণ “,”মূর্খনারায়ণ“কেবলমাত্র কথার কথা ছিলোনা,তা উপলব্ধি সঞ্জাত ছিল। তাঁর জীবসেবার প্রচেষ্টার সর্ববিধ ভিত্তি ছিল জীবের মধ্যে শিবের অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

“বেলুড় মঠে একদিন স্বামীজী বললেন যে, সেদিন তিনি শ্রী রামকৃষ্ণের পুজো করবেন। “স্মৃতি চারণা করছেন স্বামী বোধানন্দজী – স্বামীজীর শিষ্য। “আমরা সবাই স্বামীজীর পুজো দেখবার জন্য ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলাম। স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা দেখবার জন্য আমাদের দারুন কৌতূহল। স্বামীজী যথারীতি পূজার আসনে বসে ধ্যান শুরু করলেন। আমরাও ধ্যান করতে থাকলাম। বেশ কিছু সময় পরে আমার মনে হলো কে যেন আমাদের চার পাশে ঘুরছেন। ব্যক্তিটি কে তা দেখবার জন্য আমি চোখ খুললাম। দেখলাম স্বামীজী। তিনি ইতিমধ্যে ঠাকুরের পুষ্পপাত্র হাতে নিয়ে পূজার আসন থেকে উঠে পড়েছেন। ঠাকুর কে ফুল নিবেদন না করে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং ফুলে চন্দন মাখিয়ে আমাদের সকলের মাথায় একটি করে ফুল দিলেন। তারপর পুষ্পপাত্রের উদ্বৃত্ত ফুল বেদিতে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন এবং চিরাচরিত বিধি অনুযায়ী পূজা করলেন। “

এই স্মৃতিচারণা করে বোধানন্দজী মন্তব্য করেছেন , “আমাদের প্রত্যেকের মাথায় একটি করে ফুল দিয়ে স্বামীজী বাস্তবিক প্রতি শিষ্যের ভেতর যে শ্রী রামকৃষ্ণ বিরাজমান,তাঁর পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করেছিলেন ।… শুধু তাই নয়, ঐভাবে পূজা করে স্বামীজী আমাদের মধ্যে দেবত্ব বিকশিত করে দিয়েছিলেন। “

মায়ার রহস্য

উপরোক্ত ঘটনাটি লোকগুরু হিসেবে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্যেরও পরিচায়ক। সাধারণ ধর্মবক্তা, ধর্ম শিক্ষক বা ধর্ম গুরু আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যাখ্যা করেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য শিষ্যদের উপযুক্ত নির্দেশাদি দান করেন। কিন্তু অত্যন্ত বিরলসংখ্যক আধিকারিক গুরু শিষ্যদের শুধু আধ্যাত্মিক উপদেশ -নির্দেশ দেননা। তাদের কমবেশি আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করেন।

স্বামীজীর জীবনে এরকম ঘটনা মোটেই বিরল নয়। স্বামীজীর গৃহী শিষ্য মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখছেন, স্বামীজী আমাকে বললেন, “আমার কাছে যা জানতে ইচ্ছে করিস, আমাকে জিজ্ঞেস কর।”

আমি বললাম , “ইংল্যান্ড এ আপনি ‘মায়া’ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা অনেকবার পড়েছি, কিন্তু মায়া কি বুঝতে পারিনি।“

“কিসে পড়লি?”

“ইন্ডিয়ান মিরর এ।“

“দেখ, মায়া কি, তা বোঝা এক, আর মায়া অনুভব করা আরেকরকম”। আমি বললাম, “আপনার কাছ থেকে মায়ার রহস্যের কথা বুঝতে চাই।” কিছুক্ষন তিনি চুপ করে থেকে বললেন, “ও থাক, অন্য কিছু জানতে চাস তো বল।” আমি বললাম, “আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বোঝালেও যদি মায়া কি, না বুঝতে পারি, তাহলে জানব এ জন্মে ও রহস্য আর বোঝা হবে না”।

অতঃপর স্বামীজী মায়ার তাৎপর্য্য বুঝাতে লাগলেন। বহুক্ষণ তিনি অনর্গল যা বলে গেলেন তা শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয় রাজ্য ছাড়িয়ে, এক অতি সুক্ষ্ম সত্তা অনুভব করলো। আমার চোখের সামনে ঘরবাড়ি সবই প্রবল বেগে কম্পিত হতে লাগলো। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য জগৎ এক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলো। পুনরায় এই জগৎ এ মন ফিরে এলো বটে, কিন্তু একটা স্বপ্নের ঘোর যেন লেগে রইলো। এই অনুভূতির পরক্ষণেই আমার ব্যক্তিত্বেরও যেন পরিবর্তন অনুভব করলাম। স্বামীজীর প্রতি আমার যে ভয় ও সঙ্কোচ ছিল, তাও যেন কেটে গেলো। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিলো – এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্র বর্তমান। স্বামীজী,এই মঠ প্রভৃতি এবং আমি – সব যেন তার মধ্যে এক অংশ”।

স্বামীজীর জীবনীতে স্পর্শ দ্বারা ভগবানে অবিশ্বাসী মানুষকে, বিশ্বাসী করার এবং তাঁর প্রতি একান্ত অনুরাগী করে তোলার ঘটনার সুবিখ্যাত উদাহরণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার, যাঁর স্বল্পাহারের জন্য বন্ধুরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন কিডি। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী মজা করে বলতেন, “Veni vidi vici – Caesar came, saw and conquered, but Kidi came, saw (Swamiji) and was conquered.“

অনন্তের বার্তা

ব্যক্তিগতভাবে কোনো উপযুক্ত শিষ্যকে এভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করবার ঘটনা বিরল হলেও, সেরকম আরো উদাহরণ আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। কিন্তু এমন সমস্ত মানুষ যাদের অনেকেরই আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই, সাধন ভজনের দ্বারা কোনো প্রস্তুতি নেই, এমন সমস্ত মানুষকেও সমষ্টিগত ভাবে জাগতিক চেতনা থেকে অতিজাগতিক চেতনায় উন্নীত করা, স্থান–কাল–পাত্র–কর্মের দ্বারা এই যে খণ্ডিত জগৎ, তার উর্দ্ধে বিরাজিত যে অনাদি, অনন্ত, অসীম, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, শান্তিময়, আনন্দময় সত্তা, তার প্রত্যক্ষ অনুভব যা জন্ম জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ – তা করিয়ে দেয়া – এরকম উদাহরণ দুর্লভ এবং প্রায় অবিশ্বাস্য। অথচ সেরকম ঘটনা স্বামীজীর পাশ্চাত্যে বক্তৃতাকালে প্রায়শঃই ঘটতো তা সেই সমস্ত বক্তৃতায় উপস্থিত বেশ কিছু শ্রোতাদের স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারি। এরকম একজন শ্রোত্রী সিস্টার দেবমাতা লিখছেন, “রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। তাঁর বাণীর তরঙ্গ প্রবাহে আমার স্মৃতি, স্থান-কাল-পাত্রের যত আপেক্ষিক চেতনা, সব মূহুর্ত কোথায় ভেসে গেল। অসীম শূণ্যতার মধ্যে কেবল একটি কন্ঠস্বরই যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমার তখন মনে হলো হঠাৎ যেন আমার সামনে একটা বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছে, আর তার ভেতর দিয়ে আমি এমন এক রাজপথে এসে পড়েছি, যার প্রতিটি ধূলিকণায় অনন্ত প্রাপ্তির ইশারা। সে পথের শেষ কোথায় জানিনা; কিন্তু সেই অনন্ত সম্ভাবনা, সেই প্রতুল প্রতিশ্রুতি, জ্যোতির অক্ষরে লেখা ছিল তাঁর বাণী মন্ত্রে, তাঁর অপ্রমেয় ব্যক্তিত্বে, যিনি সে পথের সন্ধান দিলেন।

অনন্তের বার্তা নিয়ে ঐতো তিনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন”।

আয়নার সামনে

শ্রী রামকৃষ্ণ একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ‘কেশব (কেশব চন্দ্র সেন– যিনি সেইকালে বিখ্যাত ধর্মনেতা, বাগ্মী, লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন ) যেমন একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগৎ বিখ্যাত হয়েছে, নরেনের ভেতর ঐরূপ আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান’।

কি ছিলেন না স্বামীজী! তিনি আজন্ম সিদ্ধপুরুষ, দার্শনিক, ধর্মগুরু, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ, শিল্পবেত্তা, বক্তা, লেখক, গায়ক, বাদক, সংগীত রচয়িতা, সংগঠক, বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক কসরৎ ও ক্রীড়াতে কুশলী এবং রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী এবং আরো কত কি। আধ্যাত্মিকতায় স্বামীজী শুকদেব, জ্ঞানে শঙ্কর, প্রেমে বুদ্ধ।

পান্ডিত্যে এনসাইক্লোপেডিক, তেজে অগ্নি সদৃশ পবিত্রতায় তুষার শুভ্র, রূপে কন্দর্প , দেহসৌষ্ঠবে গ্রীক দেবতা। এতসব গুণের সমাহার থাকা সত্ত্বেও সেই গুণগুলি যে তাঁর পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি, তাঁর মধ্যে তিলমাত্র অহং বোধের প্রকাশ ঘটায়নি, তার প্রধাণ কারণ তাঁর আত্মসচেতনতার সম্পূর্ণ অভাব।

মিস এলেন ওয়াল্ডো, যাঁর উল্লেখ আমরা আগে করেছি, তাঁর জীবনের একটি ঘটনা তাঁর কাছ থেকে শুনে সিস্টার দেবমাতা লিখেছেন, পরম সত্যের খোঁজে দীর্ঘকাল অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই মিস ওয়াল্ডো গিযেছেন। কিন্তু কারো মধ্যেই তিনি আপন আদর্শের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পাননি। প্রত্যেকের ভেতরেই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা তাঁর চোখে পড়েছে। স্বামীজী সম্পর্কেও প্রথম দিকে তাঁর আশাভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। তাঁর ভয় ছিল একদিন না একদিন এই হিন্দু সন্ন্যাসীর চরিত্রের কোনো খুঁত তাঁর নজরে পড়বে। তাই স্বামীজীর প্রতিটি আচার আচরণ তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন; দেখতেন কোনো দোষ বা দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। একদিন তিনি স্বামীজীর মধ্যে তেমন কিছু পেয়ে গেলেন।

একদিন মিস ওয়াল্ডো এবং স্বামীজী নিউ ইয়র্কের একটি বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। এই অপ্রশস্ত উঁচু বাড়িগুলোর একতলায় একটা করে সরু অথচ লম্বা বৈঠকখানা থাকতো। ঘরের একদিকে থাকতো ভাঁজ করা যায় এমন উঁচু দরজা, আর একদিকে থাকতো দুটো বড়ো বড়ো জানলা; আর দুইয়ের ঠিক মাঝে মাঝে সিলিং পর্যন্ত উঁচু বিশাল এক আয়না। মনে হলো আয়নাটি যেন স্বামীজীর খুব মনে ধরেছে। কারণ বার বার তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখছেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে খুব চিন্তান্বিত ভাবে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করছেন। উদ্বিগ্ন ওয়াল্ডোর দৃষ্টি স্বামীজিকে অনুসরণ করতে থাকে। স্বামীজীর কান্ড দেখতে দেখতে তিনি ভাবতে লাগলেন, “হিন্দু সন্ন্যাসী,এতদিনে তুমি ধরা পড়লে! তোমার তো দেখছি বেশ ভালোরকম ই রূপের অহংকার আছে। “মিস ওয়াল্ডো যখন মনে মনে এইরকম ভাবনার জাল বুনে চলেছেন, এমন সময়ে বিদ্যুৎবেগে স্বামীজী তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, “কি আশ্চর্য দেখো এলেন! আমার চেহারাটা আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারছিনা। আয়নায় এতবার করে নিজেকে দেখছি, কিন্তু যেই মুখ ফেরাচ্ছি অমনি আমাকে যে কেমন দেখতে সেটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি।“

শিশুসুলভ সরলতা তুষারধবল পবিত্রতা

আত্মসচেতনতার একান্ত অভাব তাঁর অন্য সকল পরিচয় ভেদ করে তাঁর অন্তর্নিহিত শিশুসত্ত্বার তথা বালকভাবের বারংবার প্রকাশ ঘটিয়েছে। বয়স,সামাজিক মর্যাদা, অর্থকৌলিন্য নির্বিশেষে পাশ্চাত্যের বহু মহিলা যাঁরা স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকেই স্বামীজীর সেবার জন্য, তাঁর সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য না করতে পারতেন এমন কিছু প্রায় ছিলোনা। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ একবার তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা যেন বৃন্দাবনের ‘অশুল্কদাসিকা’। তার কারণ তাঁরা তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। আর সেই ভালোবাসার অন্যতম কারণ স্বামীজীর অলোকসামান্য রূপ ও গুণ এমনকি তাঁর উত্তুঙ্গ আধ্যাত্মিকতাও ততটা নয়, যতটা ছিল তাঁর শিশুসুলভ সরলতা ও তুষারধবল পবিত্রতা যা ওইসব নারীদের অন্তর্নিহিত মাতৃত্বকে উদ্বোধিত ক’রে দিতো।

স্বামীজীর উপরোক্ত শিশু তথা বালক ভাবের পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত ভবতারিণী দেবীর স্মৃতি কথা থেকে কিছুটা পেয়েছি। এইরকম আরো অনেক উদাহরণ স্বামীজীর বিভিন্ন স্মৃতিকথায় ছড়িয়ে আছে। একটা যেমন তাঁর আইসক্রীম ও চকোলেট প্রীতি, যেমন তাঁর গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের ছিল জিলিপী ও কুলফি বরফ প্রীতি। এক আমেরিকান পরিবারে থাকাকালীন অন্যদের সঙ্গে খেতে বসে স্বামীজীর খাওয়া হয়ে গেলেই যখন তিনি খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়তে চাইতেন, তখন তাঁর মহিলা হোস্ট বলে উঠতেন, “আজ কিন্তু খাবার শেষে আইসক্রীম আছে।” স্বামীজী বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে আবার বসে পড়তেন আইসক্রীম খাবার লোভে আর মজা করে বলতেন, “মহিলাদের স্বভাবই হলো পুরুষদের প্রলুব্ধ করা।“

মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ

স্বামীজীর পাশ্চাত্য অনুরাগিনীদের অনেকেই যেমন তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, তেমনি অসহায় শিশুকে মা যেমন বুক দিয়ে আগলে রাখেন তেমনি আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন। স্বামীজীর ব্যাপারে প্রধানতঃ চারটি কারণে তাঁদের উদ্বেগ ছিল যা নিছক কাল্পনিক ছিলোনা।

প্রথমতঃ বৈষয়িক বা টাকা পয়সার হিসেবে রাখার ব্যাপার। এ বিষয়ে স্বামীজীর যেমন অনভিজ্ঞতা ছিল তেমনি প্রকৃতিগতভাবে বিরূপতাও ছিল। অথচ বিদেশে থাকাকালীন এইসব ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও চলতনা বিশেষতঃ, তাঁকে প্রদত্ত অর্থ থেকে যখন অনেক সময়ই তাঁর থাকা খাবার খরচ চালিয়ে নিতে হতো; উপরন্তু সেই অর্থ তাঁকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষেও প্রেরণ করতে হতো। আমেরিকার মহিলা ভক্তরা তাঁকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন ও সাবধান করতেন। এ ব্যাপারে একটি প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণা করেছেন স্বামীজীর আরেকজন মার্কিন অনুরাগিণী কর্ণেলিয়া কোঙ্গার।

হিসাব রাখবার ট্রেনিং

“স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন তখন শ্রোতারা তাঁকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, স্বামীজী ভারতে যে কাজ করতে চান সেই কাজে একটু সাহায্য করা। তাঁর তো কোনো মানিব্যাগ ছিলোনা। তাই রুমালে বেঁধেই সেইসব টাকা পয়সা তিনি নিয়ে আসতেন, আর বাড়িতে ফিরেই ছোট ছেলের মতো গর্বভরে সেগুলি দিদিমার কোলে ঢেলে দিতেন। দিদিমার কাজ ছিল সেই অর্থ ঠিকঠাক করে রাখা। তিনি স্বামীজীকে বিভিন্ন রকমের খুচরো পয়সা, কোনটার কত মূল্য, এইসব চিনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কি করে সেগুলো গুণে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখতে হয় তাও শিখিয়েছিলেন। স্বামীজিকে দিয়ে প্রায় একরকম জোর করেই তিনি বক্তৃতায় পাওয়া নগদ টাকার হিসাব দিনের দিন লিখিয়ে রাখতেন আর তাঁর ব্যাঙ্কে স্বামীজীর জন্য ওই অর্থ জমিয়ে রাখতেন। যাঁরা বক্তৃতার পর অর্থ সাহায্য করতেন তাঁদের বদান্যতায় স্বামীজী অভিভূত হতেন। তিনি ভাবতেন যাঁরা ভারতবর্ষ কোনদিন চোখেই দেখেননি তাঁরাই সেই দেশের মানুষের জন্য হাসিমুখে অর্থ দিচ্ছেন”।

আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি

স্বামীজীর ব্যাপারে মহিলাদের দ্বিতীয় উদ্বেগের কারণ স্বামীজীর বক্তৃতা, আলোচনা বা আলাপচারিতার সময় সর্বপ্রকার কপটাচার, সংকীর্ণতার, হৃদয়হীনতা ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন মনোভাবের প্রতিক্রিয়া। কি ধর্মাচরণে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি ব্যাক্তিগত জীবনচর্যায় যা তিনি সত্য বলে বুঝতেন, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধাও ছিল না, ভয়ও ছিল না। আমেরিকান ভক্তদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে দান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হীন অপপ্রচার করতেন। তার উপযুক্ত প্রয়োজন হলেই স্বামীজী দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ খ্রিষ্টান মিশনারিদের দানলব্ধ অর্থ অনেক কমে যায়। এই সব কারণে স্বামীজীর সমালোচক ও শত্রুর সংখ্যা বিদেশে কম ছিল না, যারা কেবলমাত্র তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ক’রে বা চরিত্রহননের প্রয়াস পেয়ে ক্ষান্ত হননি কেউ কেউ তাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবার মত হীন চেষ্টাও করেছেন। প্রফেটকে ক্রুশবিদ্ধ করার মানসিকতা কেবলমাত্র যীশুর সময়ই ছিল না, তাদের অস্তিত্ব সব যুগে, সব দেশে বর্তমান।

উপরোক্ত কারণে মহিলা-ভক্তরা স্বামীজীর নিরাপাত্তার ব্যাপারে বিশেষ আশংকা প্রকাশ ক’রে তাকে সাবধানও করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর উত্তর ছিল, ‘আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি আমার আবার মৃত্যুভয়?’ যিনি নিজেকে, অনাসীন, অপ্রমেয়, অজ, নিত্য ও শাশ্বত বলে জেনেছেন তিনি তো ভয়হীন। ‘ন বিভেতি কদাচন’।

আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এসেছে

স্বামীজী সম্বন্ধে উদ্বেগের তৃতীয় কারণ মোহময়ী নারীদের প্রলুব্ধকরণ। ‘Charismatic par excellence’ স্বামীজী যেমন সর্বগুণে গুণান্বিত, তেমনি তাঁর ভুবনমোহন রূপ। হেমলতা ঠাকুর, যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের প্রবন্ধের সুত্রপাত, স্বামীজীর রূপ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করছেন ঃ– ‘স্বামীজীর রঙ আর রূপ? আমাকে তো লোকে বলে ফরসা, কম বয়েসে এর আরো জেল্লা ছিল। যতই রামমোহনের বংশধরের মেয়ে হই না কেন, রঙ আর রূপ আকর্ষণীয় না হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বউ হয়ে ঢুকতে পারতাম না। ঠাকুরবাড়ি তো ছিল রূপের হাট। চারিদিকে রূপ। সেই চোখ দিয়ে অর্থাৎ রূপের হাট দেখার চোখ দিয়ে বলছি, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অপরূপ।

আমরা তো সামনে যেতাম না। দূর থেকে বা দোতলা থেকে দেখতাম। গায়ের রঙ ফরসা তো ছিলই, তবে সাঙ্ঘাতিক ফরসা ছিল না। কিন্তু দেহ, নাক, চোখ, দেহের গঠন ছিল অসাধারণ সুন্দর! বিশেষ ক’রে তাঁর ওই চোখ তাঁর চেহারাকে অপরূপ ও শৌর্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ করে তুলেছিল’।

আর স্বামীজী যখন আমেরিকায় গেলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ, পূর্ণ যৌবন। এদিকে শিকাগো ধর্মসভায় এবং অন্যান্য জায়গায় ভাষণ দিয়ে তিনি খ্যাতি ও যশের তুঙ্গে। ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবন সম্বন্ধে অপরিচিত আমেরিকার বহু বিদুষী, ধনবতী ও রূপবতী মহিলা তাই স্বামীজীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতেন অধিকাংশই চিঠি লিখে যা স্বামীজী পাওয়ামাত্রই ছিঁড়ে ফেলে দিতেন।

কিন্ত তাঁর মাতৃসমা আমেরিকার ভক্ত মহিলাদের ভয় ছিল অন্যত্র। তারা ভয় পেতেন ‘সোসাইটি গার্ল’দের ছলা-কলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার দরুণ স্বামীজীকে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়। মাঝে মাঝে তারা তাদের উদ্বেগ পরোক্ষভাবে প্রকাশও করে ফেলতেন। পূর্বোল্লিখিত কর্নেলিয়া কোঙ্গারের স্মৃতিকথা থেকে স্বামীজীর প্রতি বিশেষ স্নেহসম্পন্না এক আমেরিকান মহিলার এ বিষয়ে উদ্বেগ এবং সে সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রতিক্রয়া জানা যাবেঃ

“স্বামীজীর আকর্ষণীয় ও অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ বহু মহিলাই যেন তেন প্রকারে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। একে তো তিনি তখনো যুবক, তার ওপর অটল আধ্যাত্মিকতা এবং প্রখর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জগত সম্পর্কে তাঁকে বড়ই উদাসীন ও অনভিজ্ঞ মনে হতো। ওই সব কারণে দিদিমা বড়ই চিন্তিত হতেন। তাঁর ভয়, পাছে স্বামীজীর কোনও বিপদ হয়, পাছে কোনও অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর অবস্থায় তিনি পরেন।

স্বামীজীকে এ ব্যাপারে তিনি একটু আধটু সতর্ক করে দিতেন। তাঁর এই উদ্বেগ স্বামীজীকে স্পর্শ করত, আবার তিনি এতে একটু মজাও পেতেন। একদিন তিনি দিদিমার হাতদুটি ধরে বললেন : ‘মিসেস লায়ন, প্রিয় আমেরিকান জননী আমার, আমার জন্য আপনি ভয় পাবেন না। এটা সত্যি আমাকে প্রায়ই বটগাছের তলায় শুয়ে, কোন দয়ালু চাষির দেওয়া দু-মুঠো অন্ন খেয়ে দিন কাটাতে হয়; কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও একইরকম সত্য যে, এই আমিই আবার কোন মহারাজের অতিথি হয়ে বিশাল প্রাসাদে দিনের পর দিনের বাস করি আর যুবতী দাসী ময়ুর পাখা দিয়ে আমাকে সারারাত বাতাস করে। আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এসেছে, ওতে আমি বিলক্ষণ অভ্যস্ত। আপনি আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা করবেন না। ’

জোসেফিন ম্যাকলাউড যার কথা আমরা আগে লিখেছি, জিনি বহুদিন স্বামীজীর সঙ্গে থেকেছেন, ঘনিষ্টভাবে মিশেছেন, তন্ন তন্ন করে তাঁকে লক্ষ্য করেছেন, স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :বহু রূপসী মেয়ে তাঁর কাছে আসত; কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টিতে কোন দুর্বলতা ছিল না। যদি থাকত, তবে আমিই ব্যক্তি যার নজরে তা পড়ত। কিছুতেই তা এড়াতে পারত না।

আমেরিকার মেয়েদের পুষ্যিপুত্র

চতুর্থ উদ্বেগ স্বামীজীর শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান নিয়ে। সর্বকালের সর্বদেশের নারীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রিয় মানুষদের সেবা যার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয় তাদের মাতৃত্ব, স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য অনুরাগিনীদের বেশ কয়েকজনের মধ্যে স্বামীজীকে কেন্দ্র করে সেই মনোভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম মিসেস্ হেল, মিড্ সিস্টার্স, মিস্ ওয়াল্ডো, মিসেস্ লেগেট্, জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস লায়ন, মিসেস বুল। প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যেও কখন নিজেদের আবাসে রেখে কখনও বা তাঁর আবাসস্থলে গিয়ে রান্না করা থেকে শুরু করে, তাঁকে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার প্রয়াসের তাঁদের অন্ত ছিল না। দিনের পর দিন এর জন্য তাঁরা সময়, শক্তি, অর্থব্যয় এবং আরাম ত্যাগ করতে কুন্ঠিত হন নি।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের জন্য যখন স্বামীজী নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছিলেন, প্রচারক জীবনের দুঃসহ কঠোরতায় যখন তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পরতেন তখন ঐ মহিলাদের তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের সীমা ছিল না। । বিশেষতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে যখন তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণে যান তখন তাঁর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাঁরা যে কতখানি চিন্তান্বিত থাকতেন এবং কতরককম উপায় উদ্ভাবন করতেন তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পাশ্চাত্ত্যে প্রবাসজীবনের বিশদ বিবরণীতে এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে । আমেরিকান মহিলাদের সেবা সম্বন্ধে স্বামীজী লিখেছেন, “এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে – লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। …আমি আমেরিকার মেয়েদের পুষ্যিপুত্র – এরা যথার্তই আমার মা”।

আমি কি মরে গেছি

১৯০২ সাল, ৪ঠা জুলাই। স্বামীজীর বর্ণময় ঘটনাবহুল জীবন –নাট্যের অবসান হল। মাদ্রাজে বেদান্ত প্রচাররত প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে, যাকে তিনিই ওখানে পাঠিয়েছিলেন, অশরীরী কণ্ঠে তাঁকে শেষ বিদায়বার্তা জানিয়ে গেলেন। “শশী, শরীরটাকে হ্যাক থু করে ফেলে দিলাম।” এর পর সপ্তর্ষি ঋষি নিজ নিকেতনে ফিরে গেলেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি এ জগত থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন? এটি একটি সুপরিচিত ঘটনা যে স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গুরুভ্রাতা, যিনি ছিলেন স্বামীজী অন্তপ্রাণ এবং স্বামীজী যাকে আদর করে ‘গ্যাঞ্জিস’ বলে ডাকতেন সেই স্বামী অখন্ডানন্দজী স্বামীজীর আকস্মিক দেহত্যাগে এতদূর মর্মাহত ও শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি কলকাতায় চলতি ট্র্রামের তলায় দেহ বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আর তখনই স্বামীজী আবির্ভূত হয়ে তিরস্কার করে তাঁকে বললেন, ‘গ্যাঞ্জিস! আমি কি মরে গেছি’। এ ঘটনার পর অখন্ডানন্দজী যখন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর দর্শনের কথা বললেন, নিবেদিতাও তাঁকে জানালেন যে স্বামীজী তাকেও দর্শন দিয়েছেন।

এর কয়েক বৎসর পরের ঘটনা। অখন্ডানন্দজী তখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট। বেলুড় মঠে আছেন। দুর্গাপূজার ঠিক একদিন আগে স্বপ্ন দেখলেন, স্বামীজী বলছেন, ‘গ্যাঞ্জেস আমায় দুর্গাপূজার নতুন কাপড় দিলিনি? আর আমার কাপড় চোপড়ে ন্যাপথ্যালিনের যা গন্ধ।’ তখন গভীর রাত। অখন্ডানন্দজি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে স্বামীজীকে নতুন কাপড় – চাদর নিবেদন করার ব্যাবস্থা করলেন। আর স্বামীজী যেমন দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর কাপড় চোপড়ের বাক্স খুলতেই তীব্র ন্যাপথালিনের গন্ধ পাওয়া গেল। তার প্রতিকারের জন্য অখন্ডানন্দজী তখন উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার কথা বললেন।

জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীর শরীর যাওয়ার পর তাঁর অদর্শনজনিত গভীর শোকে প্রায় সাত আট বছর মুহ্যমান থাকার পর আবার ভারতবর্ষে আসতে থাকেন এবং বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা । মঠের ম্যানেজার তখন স্বামী অভয়ানন্দজী, পূজনীয় ভরত মহারাজ।

একবার ভরত মহারাজ কোন একজন বিশিষ্ট অতিথিকে স্বামীজীর ঘর দেখাতে নিয়ে গেছেন। ম্যাকলাউডও তখন সেখানে উপস্থিত। ভরত মহারাজ অতিথিকে বলছেন, ‘Here lived Swami Vivekananda.’ সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকলাউড প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, “Bharat, why do you say Swamiji lived? Swamiji still lives here. ”

আমার কাজ চলবেই

স্বামীজী এককালে ছিলেন এখন নেই তা নয় । তিনি এখনও বর্তমান । তিনি আছেন শুধু বেলুড় মঠে তাঁর ঘরের মধ্যে নয়, আছেন তাঁর বাইরেও।

স্থূল শরীরের বাধা এখন তাঁর নেই, সেজন্য যে তাঁকে আন্তরিক ভাবে চাইবে, সে তাঁকে পাবে। পথপ্রদর্শনের জন্য যে তাঁকে আন্তরিক ভাবে স্মরন করবে, তিনি তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পথ দেখাবেন, প্রেরণা দেবেন। আর তা তিনি করবেন যতদিন না এ জগতে তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ না হয়। তিনি কি এ প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারন করেন নি, ‘It may be that I shall find it good to get outside my body to cast it off like a worn out garment. But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere, until the world knows it is one with God’?

আপনার মুক্তি নহে বিশ্বজন লাগি,

অতন্দ্র মহিমা লয়ে তুমি ছিলে জাগি।

দেবাতাত্মা মহাপ্রাণ পরম পথিক

মাতৃপূজা যুগযজ্ঞ তুমি সে ঋত্বিক,

‘জীবে শিবজ্ঞ্যান’ মন্ত্রে ধন্য ধরাধাম

করুণার কল্পতরু বারবার তোমারে প্রণাম।

*

**বিভা সরকার : রাজহংস, যুগদিশারী বিবেকানন্দ, সম্পাদক পূর্ণাত্মানন্দ, পৃঃ ২৮১

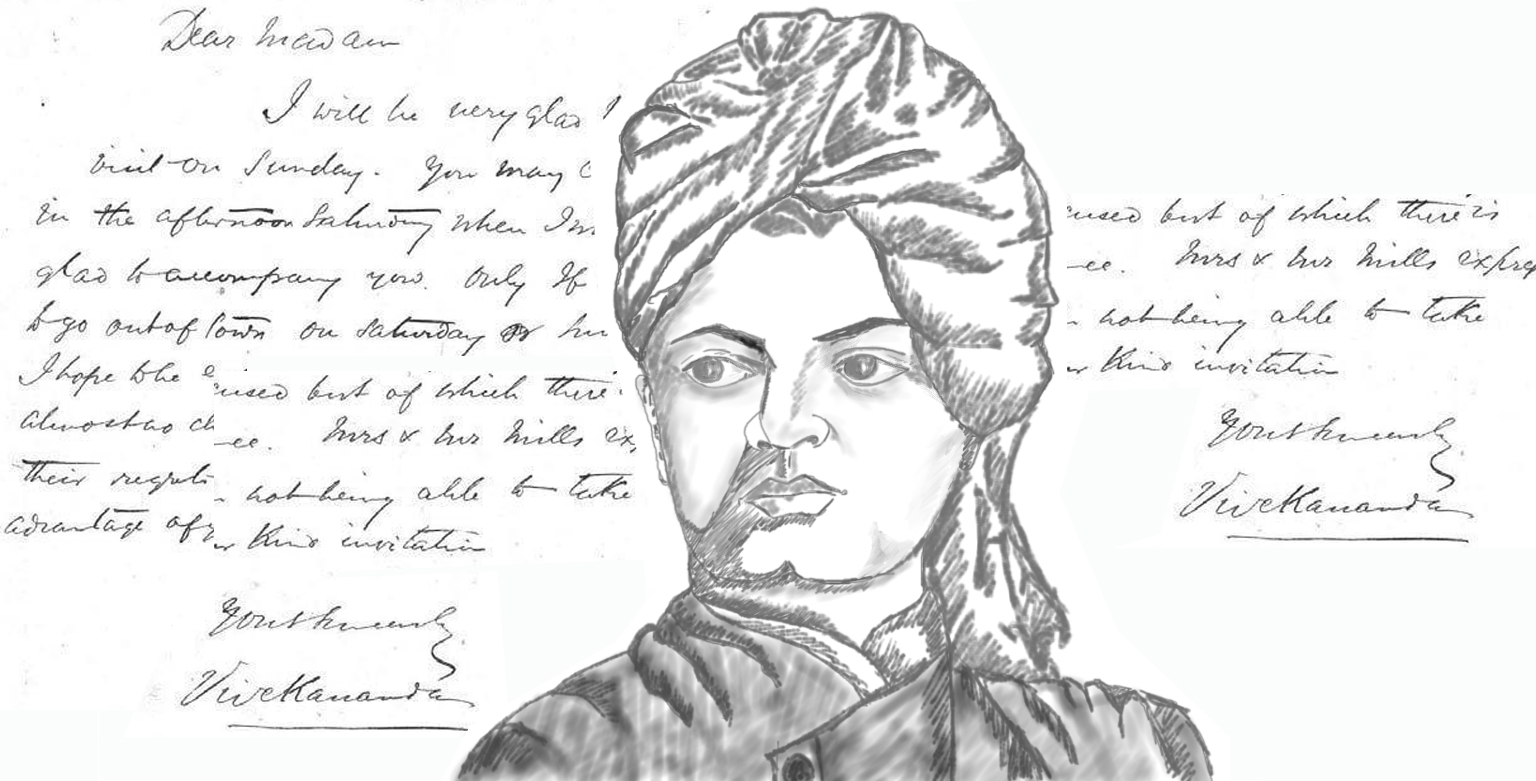

Illustration by Debojyoti Mahapatra