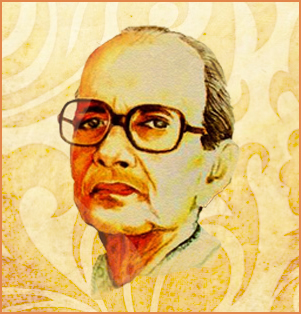

শান্তনু দাশগুপ্ত

তখন আমি খুব ছোট, ক্লাস ফোর কি ফাইভ। গরমের ছুটির কোন এক সন্ধ্যা, মা, বাবা আর সোনাকাকা (বাবার পিসতুতো ভাই) রবীন্দ্র সদনে কি একটা অনুষ্ঠান দেখতে গেছেন। আমি দাদু-ঠাকুমার সাথে বাড়িতে, নটার একটু আগেই তিনজন ফিরে এলেন। মার মুখটা বিরক্তিতে ভরা, বেশ অবাক করার মত ব্যাপার। কারণ গানের অনুষ্ঠান শুনে ফেরার পর মা-কে সাধারনত বেশ ফুরফুরে মেজাজেই পাওয়া যেত এবং এখনও যায়। সেদিনের সন্ধ্যাটা নিঃসন্দেহে এক অর্থে ব্যতিক্রমী ছিল। সমানে গজগজ করে যাচ্ছিল মা, “ছি ছি, একজন মানী শিল্পীকে এই ভাবে অসন্মান করা!!! এই সব দর্শক রবি ঠাকুরের গান শোনার উপযুক্তই নয়। কি লজ্জা লাগছিল…” মা মেজাজ হারালে বাবা বেশীর ভাগ সময়ে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতেন (কোন স্বামীই বা না করেন?)। এ ক্ষেত্রে কিন্তু মনে পড়ে বাবু মায়ের তালে তাল মিলিয়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলছিলেন। ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। যতটুকু কানে এল তাতে করে এটুকু জানলাম যে সুবিনয় রায় নামে কোন এক গায়ককে নাকি অধিকাংশ শ্রোতারা তিন-চারটে গানের পর হাততালি দিয়ে তুলে দিয়েছেন। প্রথমবার কথাটা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। হাততালি দিয়ে তুলে দেওয়া!!! ততদিন অবধি জানতাম যে হাততালি দেওয়ার মানে হল প্রশংসা করা, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা, হাততালি দিয়ে কি করে কাউকে অসন্মান করা যায় বা আসর থেকে তুলে দেওয়া যায়? তখনকার ছোট্ট মাথায় একেবারেই ঢুকতে চাইছিল না। পরে মায়ের কাছে বিস্তারিত ভাবে শুনেছিলাম সেই আসরের ইতিবৃত্ত। আসলে সেই সন্ধ্যায় সুবিনয় রায়ের পরের শিল্পী ছিলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সেটা সত্তর দশকের মাঝামাঝি, চিন্ময়বাবুর জনপ্রিয়তা তখন আকাশছোঁয়া বললেও বোধহয় কম বলা হবে। আর উনি মূলত যে ধরণের গানের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন, সুবিনয়বাবু ঠিক তার বিপরীত আঙ্গিকের গান ধরেছিলেন। স্বল্পশ্রুত রবীন্দ্র সঙ্গীত। প্রথম গানটি অবিশ্যি পরিচিত ছিল, ‘বসে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বানী’। তাই প্রথম গানের সময়ে শ্রোতারা শান্তই ছিলেন। কিন্তু এর পর উনি গাইলেন আড়া চৌতালে নিবদ্ধ, ইমন কল্যান রাগাশ্রিত ‘সংসারে কোন ভয় নাহি’। ব্যস, শ্রোতারা উশখুশ করা শুরু করে দিলেন। এর পরে যখন ধরলেন ‘তারো তারো হরি দীনজনে’, তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা আর নিতে পারলেন না, সত্যি-ই তো!!! তাদের আর দোষ কি? তখন থেকে হা পিত্যেশ করে বসে আছেন কখন চিন্ময়বাবু এসে, ‘মায়াবনবিহারীনি’, ‘তুমি একটু কেবল বসতে দিও পাশে’ কিংবা ‘সখী সে গেল কোথায়’ শোনাবেন, তা না, কোত্থেকে একটা প্রৌঢ়, টেকো, গাল তোবড়ানো গাইয়ে এসে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাতে লেগেছে। বেশ করেছিলেন তারা লোকটাকে স্টেজ থেকে তুলে দিয়ে।

কাট টু- ১৯৯২ সাল, ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একটি রবিবারের সকাল। রবীন্দ্রসদনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন আমার মা আর বাবা। এদিন তাদের সাথে সোনাকাকার বদলে তাদের একমাত্র সন্তান। সিঁড়ি বেয়ে সদনের মূল গেটে পৌঁছোবার পথে কম পক্ষে ছ-সাত জন মানুষ পথ আটকেছিলেন, “দাদা এক্সট্রা আছে?” সেই আশায় ভরা উৎসাহী মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে যাচ্ছিল মায়ের কাছে শোনা সেই সঙ্গীত সন্ধ্যার বিবরণ। সেদিন সদন মঞ্চে যে বরেণ্য শিল্পীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল, আজ সেই একই মঞ্চে, তাঁরই একক অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্রের জন্য হাহাকার। সেদিনের সেই প্রৌঢ় শিল্পী আজ বার্ধ্যক্যে উপনীত। কিন্তু তাঁর কন্ঠ আজ হাজার হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমীর মনে আলোড়ন তোলে, শ্রদ্ধাবনত করে হৃদয়, শেষমেষ বিশুদ্ধতার আবেদন উপেক্ষা করা যে একপ্রকার অসম্ভব, একনিষ্ঠতার প্রাপ্য মর্যাদা যে আমরা দিতে বাধ্য থাকবই, সেদিনের সেই ‘এক্সট্রা’ প্রার্থী মানুষেরা নিশ্চিতভাবে সেই সাক্ষ্যই বহন করছিলেন। কানায় কানায় পূর্ণ রবীন্দ্র সদনে সেদিন পর্দা ওঠার সাথে সাথে যখন বেজে উঠল সেই সুরঋদ্ধ কন্ঠে ‘সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে’, তখন ১৫-১৬ বছর আগেকার সেই অসন্মানের সন্ধ্যাকে স্রেফ গল্পকথা বলে উড়িয়ে দিতে মন চাইছিল।

ছোটবেলা থেকে রবি ঠাকুরের গান কানে নিয়েই বড় হয়েছি। এমন কোন দিনের কথা স্মরণ করা মুস্কিল, যেদিন কোন না কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার শ্রুতিগোচর হয়নি। যাদের গান শুনে বেড়ে উঠেছি, তাদের মধ্যে অবশ্যই শীর্ষে থাকবেন দেবব্রত বিশ্বাস ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর মহিলাদের মধ্যে, বলাই বাহুল্য, মোহরদি আর সুচিত্রা মিত্র। বাবার দৌলতে অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়ও শুনেছি ভরপুর। এ ছাড়াও মায়ের খুব প্রিয় ছিলেন ঋতু গুহ (পরে আমারও), পূর্বা দাম, নীলিমা সেন। এ ছাড়াও সাগর সেন এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন পরিবারের সবারই পছন্দের তালিকায়। সেই সময়ে, সঙ্গত কারণেই আমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বোধটা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই বাড়ির সবার সাথে এরাই মূলত ছিলেন আমারও পছন্দের শিল্পী। সুবিনয় রায়ের নামোল্লেখ কখনও যে হয়নি, তা নয়, তবে সেটা নিতান্তই কথাচ্ছলে। আমার মা যে ওনার প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল, সেটা বুঝতে পারতাম। আমার নিজের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হবার পরে, ধীরে ধীরে যখন নিজস্ব সাংগীতিক বোধ গড়ে উঠতে লাগল, তখনও উপরোক্ত শিল্পীরাই আমার মনোজগত দখল করে ছিলেন। মা যদিও মাঝে মাঝে বলতেন, “রাজা, তোমাকে একবার সুবিনয় রায়ের অনুষ্ঠান শোনাব, যা শুনেছ, তার থেকে একদম অন্য রকম”। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তেমন উৎসাহ বোধ করিনি। আসলে যার গান শুনিইনি সেভাবে, তাঁর গান শোনার ব্যাপারে খুব একটা মাথা ব্যথা অনুভব করার মত ম্যাচিওরিটি তখন ছিল না।

খুব সম্ভবত আমি তখন একাদশ শ্রেনীর ছাত্র। কাকতালীয় ভাবেই একদিন কলকাতা দূরদর্শনের সান্ধ্যকালীন রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে, প্রথমবার ঠিকঠাক শুনলাম সুবিনয় রায়কে। তিনটি গান গেয়েছিলেন, আজো সেই নিবেদন ভুলতে পারিনি। ‘মধুর রূপে বিরাজ, হে বিশ্বরাজ’, ‘তব প্রেমসুধারসে’ আর ‘রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে’ শুনতে শুনতে সব কিছু উলটে-পালটে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আজন্ম লালিত ধ্যানধারণা, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সব কিছু। মায়ের কথার যথার্থতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম। সত্যিই, এত দিন যা শুনে এসেছি, তার থেকে একদম আলাদা। এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্নতর রসের সন্ধান পেয়ে মন ভাললাগায় ভরে উঠেছিল। সেই দিন, সেই মূহুর্ত থেকে আমার বোধের জগতে চিরকালীন ভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। মনে মনে বোধহয় সেই দিনই সুবিনয় রায়কে ‘দ্রোণাচার্য’ রূপে বরণ করে নিয়েছিলাম। একলব্য নিজের হাতে আক্ষরিক অর্থেই মূর্তি গড়ে নিয়েছিলেন। আমার মূর্তি রচিত হয়েছিল মনে। একলব্যের মত প্রতিভা বা সাধনার কানাকড়িও আমার মধ্যে ছিলনা, আজও নেই। তাই শিষ্য হিসেবে আমি সেই উৎকর্ষতার ধারে কাছেও কোনদিন পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু সুবিনয় রায় আমার জন্য ‘দ্রোণাচার্য’ ছিলেন, আছেন আর থাকবেনও।

সেই যে ভাল লাগার জালে আবদ্ধ হলাম, তার থেকে আর মুক্তি পেলাম না। পেতে চাইও নি কখনো। এরপর থেকেই শুরু হল টিউশনি আর হাত খরচের টাকা জমিয়ে পরের পর ক্যাসেট সংগ্রহ করা, একের পর এক একক অনুষ্ঠানে হাজির থাকা। একটা সময়ে, টানা প্রায় পাঁচ বছর, কলকাতা শহরে সুবিনয় রায়ের এমন কোন একক অনুষ্ঠান হয়নি, যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এর মধ্যে ‘অবন মহলে’ অনুষ্ঠিত এককের স্মৃতি আজীবন বয়ে বেড়াব। সেদিনের প্রথম নিবেদনে ছিল ‘জাগে নাথ জোছনা রাতে’, বেহাগ আশ্রিত, ধামারে নিবদ্ধ এই গানখানি কেমন মন্ত্রোচ্চারণের মত সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে রণিত হয়েছিল। সেদিনই প্রথম শুনেছিলাম ‘আমার আপন গান’, ‘কি রাগিণী বাজালে’ আর শুনেছিলাম, ‘না বলে যেও না চলে’, পরজের মায়াজাল পরতে পরতে আচ্ছন্ন করছিল সমস্ত সত্বা। পরিপূর্ণতার সকল সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তিনি ওই দিন। কি যথার্থ ভাবেই না উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কন্ঠে, “আমার আপন গান, আমার অগোচরে/ নিয়ে সে যায় ভাসায়ে, সকল সীমারই পারে”। ভাল গায়ক তো আছেন বেশ কিছু, কিন্তু এই ‘সকল সীমা’-র পারে নিয়ে যেতে পারেন হাতে গোনা গুটি কতক। সুবিনয় রায় নিঃসন্দেহে সেই বিরল পর্যায়ভুক্ত।

সৌভাগ্যক্রমে মায়ের পরে এমন দুজনকে সঙ্গীত-গুরু হিসেবে পেলাম, যারা কিনা একই ঘরানার ধারক ও বাহক। শ্রী আশিস ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। সুবিনয়বাবুর মত এনারাও প্রবাদপ্রতিম আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের হাতে তৈরি। সুবিনয় রায়ের প্রতি যে অমোঘ আকর্ষণ জন্মেছিল, ওই অতুলনীয় গায়কীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করবার, তাকে আয়ত্ত করবার যে অদম্য বাসনা মনকে তোলপাড় করছিল, সেসব যেন পরিপূর্ণতা পেল আশিসদার কাছে এসে। প্রথমবার আশিসদার কন্ঠে যে গানটি শুনেছিলাম, সেটা হল, ‘নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও’। তখন আমি কলেজের প্রথম বর্ষে, শুনেই মনে হয়েছিল, এই তো আর এক জনকে পেয়েছি। সেই নিখুঁত স্বরক্ষেপন, সেই অনায়াস ভঙ্গীতে দুরূহ গান পরিবেশন করা, সেই একই আত্মমগ্নতা, একই পরিমিতি বোধ। এই পরিমিতি বোধের বড়ই অভাব আজকের দিনে। রবীন্দ্রনাথ, যিনি কিনা পরিমিতি বোধের শেষ কথা, যাঁর প্রতিটি আচরণ, অভিব্যক্তি এমনকি প্রতিবাদ বা বিরক্তি প্রকাশের মধ্যেও জারিত হয়ে থাকত এক অসামান্য পরিমিতি বোধ, তাঁর সৃষ্টিকে রূপদানের ক্ষেত্রে আমরা কি করে অপরিমিত, অনিয়ন্ত্রিত হতে পারি? এই প্রশ্নের সদুত্তর আমি আজ অবধি পাইনি। এর কোন সদুত্তর আসলে হয়ই না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে সুবিনয় রায়ের অবদান ঠিক কতটা? কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন তিনি? আমার মত সামান্য গাইয়ের পক্ষে এর যথাযত মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা এক প্রকার ধৃষ্টতারই সামিল। তবে এটুকু খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে রবীন্দ্রসংগীত-কে ১৫০-২০০ গানের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ওনাকে পথিকৃৎ মানতে আমরা বাধ্য। উনি না থাকলে আরো কতদিন যে ‘তোমার খোলা হাওয়া’, ‘আমার হিয়ার মাঝে’, ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি’, ‘পুরানো সেই দিনের কথা’, এই জাতীয় জনপ্রিয় গানের চর্বিত চর্বনেই আবদ্ধ থাকত রবি ঠাকুরের গান, তা কে জানে? উনি না থাকলে সাধারন শ্রোতা কি জানতে পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ ৫-৫ ছন্দের (১০ মাত্রা) একটি তাল সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সেই তালে একটি অসামান্য গান রচনা করেছিলেন? (‘ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল’), এরকম অজস্র গানের উদাহরণ দেওয়া যায়, যেগুলি সুবিনয় রায়ের জন্যই সাধারন শ্রোতার গোচরে এসেছে। তবে আর দীর্ঘায়িত না করে, একটা ঘটনার উল্লেখ করেই এই লেখার ইতি টানব।

২০১০ সালের দুর্গাষ্টমী, বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের গা দিয়ে যে রাস্তাটা বেরিয়েছে, সেই আয়রন সাইড রোডের শেষ প্রান্তে একটি আবাসনের পুজোর সান্ধ্য জলসায় আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত। সেখানকার আবসিকদের সাথে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছিলাম যে বেশ মনোজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের সামনে গান শোনাতে চলেছি। খান তিনেক গান গাইবার পরই কয়েকটি চিরকুটে গানের অনুরোধ আসতে শুরু করল। প্রথম চিরকুটে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম! “তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন” এই সব গান মানুষ অনুরোধ করছেন?!!!! সাথে সাথেই মনে পড়ে গেল আমার দ্রোনাচার্যকে। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর জন্যই। একদিন এই জাতীয় গান নির্বাচনের জন্য তাঁকে মঞ্চ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। উনি কিন্তু কক্ষচ্যুত হন নি, সস্তা জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসান নি। কারণ উনি জানতেন খাঁটি জিনিসের কদর একদিন না একদিন হবেই। সেই প্রত্যয়ের বীজ খুব গভীরে প্রোথিত ছিল বলেই বাজারের দাবী মেনে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ‘বাজারি’ করে তোলেন নি কখনও। তোলেন নি বলেই ২০১০ সালের শ্রোতা আমার মত অখ্যাত জনের কাছেও ধ্রুপদাঙ্গের গান শোনার আর্জি জানাতে পারেন। ওনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কোন অন্ত নেই। যারা জনপ্রিয়তার প্রবাহ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধতার আমেজ পোহাতে চান, তাদের জন্য সুবিনয় রায় এক চিরকালীন অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে যাবেন।

priyo shilpi ke niye lekhoker bhabna anekkhani jana byaktigoto pirichitir sutre. tobu onr sangitik bodh bhabna jokhon kolome byapti pay tokhon bar bar poRte ichchhe kore.

khub bhalo laglo…Subinoy Roy-er gaan shune mon pran bhoriye neoa jae sahojei, pronam